Depois de navegar entre os altos e baixos da ansiedade e da depressão por duas décadas, a paulistana Rosângela Moreira, de 47 anos, que atua na área de limpeza, pensou ter encontrado sua boia salva-vidas em uma pílula. A prescrição pontual, destinada a deter uma crise nervosa, se transformaria em uso massivo e contínuo, desencadeando uma tempestade que acabou numa tentativa de suicídio, felizmente frustrada. Antes de chegar à emergência do hospital, Rosângela vinha tomando, ao longo de dois anos, cerca de noventa comprimidos diários de clonazepam, mais conhecido pelo nome comercial Rivotril. “A princípio, o remédio me ajudava, mas, com o tempo, em vez de um problema, me vi com dois: as doenças e a dependência”, diz. Após ter a medicação interrompida pelo médico, ela continuou o consumo por conta própria, comprando as cartelas no mercado paralelo. “Me tornei apática em relação ao mundo, queria dormir mais e sentir menos. E, de repente, comecei a tomar cada vez mais para ter aquele efeito”, lembra.

Em tempos marcados por uma pandemia de sofrimento mental, a história de Rosângela não é exceção à regra. Especialistas falam em um evento velado de dependência de drogas como clonazepam e zolpidem, e ele afeta brasileiros de diversas faixas etárias e classes sociais. Os números nas farmácias dão uma ideia do fenômeno: só em 2024 foram comercializados no país mais de 130 milhões de caixas de calmantes benzodiazepínicos (a classe à qual pertence o clonazepam), o que coloca o Brasil como um dos maiores consumidores desse tipo de fármaco. O drama da paulistana e de outros milhares de brasileiros reflete, na realidade, os anseios e as angústias despertados pelos próprios medicamentos psiquiátricos nas últimas décadas.

Nos anos 1960, quando os benzodiazepínicos chegaram ao mercado, o mundo vivia um flerte com os psicotrópicos. O clordiazepóxido — mais conhecido como Librium — foi lançado em 1960, seguido poucos anos depois pelo diazepam. Logo se tornaram sinônimo de bem-estar em comprimidos, vendidos como alternativa “mais segura e moderna” aos barbitúricos, as velhas drogas responsáveis por mortes como a da estrela Marilyn Monroe em 1962. Nas manchetes da época, os “benzo” representavam doses de serenidade, sobretudo para as mulheres, prometendo uma felicidade silenciosa e doméstica: a mãe que cuidava dos filhos sem colapsar e mantinha o sorriso apesar das tensões do lar. Insuflados por campanhas de marketing e popularizados nas consultas, esses remédios viraram uma panaceia, transformando-se em atalho para aliviar as preocupações da vida e encontrar o merecido descanso.

A fama se perpetua, de certo modo, até hoje, a ponto de, em inúmeros lares, pessoas só conseguirem dormir após tomar seu comprimido de clonazepam. Não por acaso, a Anvisa calcula que quase 40 milhões de caixas desse fármaco tenham sido vendidas no Brasil apenas no ano passado.

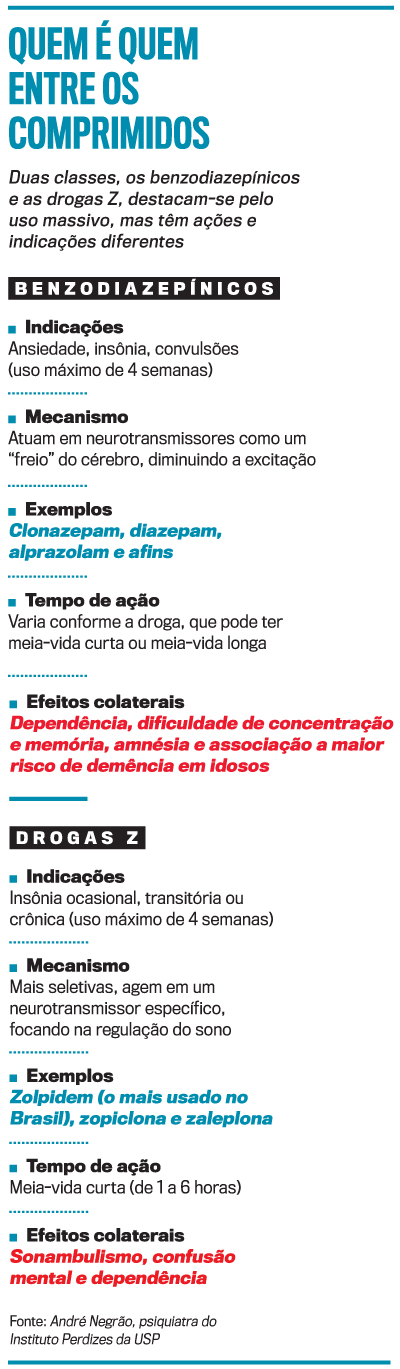

O grande problema é que esses medicamentos não devem ser usados de forma constante. Pelo contrário: os psiquiatras aprenderam que eles funcionam de fato em crises, como um ataque de pânico, e por no máximo um mês. Quando viram parte da rotina, porém, tendem a viciar e a fragilizar ainda mais a saúde mental. “Depois de poucas semanas, os efeitos diminuem e a pessoa passa a recorrer a doses maiores”, diz o psiquiatra André Negrão, coordenador do Ambulatório de Sedativos e Hipnóticos do Centro de Álcool e Drogas do Instituto Perdizes da USP. “E aí, além da dependência em si, surgem impactos sobre a memória, a coordenação e o autocontrole.” Embora o risco de medicamentos calmantes levarem a uma overdose seja baixo, sua ação ao longo do tempo vai moldando circuitos neuronais. De modo que uma única interrupção no uso pode desnortear o cérebro, gerando uma sensação de cabeça fora do ar, além de sintomas físicos. “Assim, tomar o remédio vira a única forma de lidar com a falta do remédio”, afirma Negrão. É um círculo vicioso.

No Brasil, o perigo dos benzodiazepínicos ganha escala quando se leva em conta que, muitas vezes, eles são prescritos por profissionais sem especialização adequada e figuram como uma das poucas opções de terapia de contenção nervosa disponível no SUS. “Não se trata de demonizar esses remédios. Eles têm um lugar importante em certas situações, mas faltam alternativas”, diz a neurologista Andrea Bacelar, da Associação Brasileira de Medicina do Sono. Além disso, embora haja uma compreensão razoável sobre os perigos do uso continuado, não há conhecimentos disseminados sobre como conduzir o chamado desmame. “Muitos médicos reconhecem o dano, mas sentem dificuldade em retirar o medicamento, sem falar na pressão dos próprios pacientes”, afirma Negrão.

Uma suposta alternativa menos perigosa aos benzodiazepínicos surgiu ainda na década de 1990, mas só ganharia mercado alguns anos depois. Uma nova classe farmacológica, voltada inicialmente para a insônia, apelidada de drogas Z e mais conhecida pelo nome genérico de zolpidem. Mais modernos, esses comprimidos de fato apresentam uma ação mais seletiva sobre o cérebro, mirando apenas circuitos ligados ao sono e oferecendo a promessa de “não viciar”. Parecia ser a saída. “E, por muito tempo, realmente acreditamos nisso”, diz Bacelar. Mas a explosão de prescrições durante a pandemia de covid-19 fez os especialistas enxergarem o que não havia saltado à primeira vista. Casos de dependência, consumo abusivo e relatos de amnésia se multiplicaram: pessoas gastando fortunas sem lembrar depois — de passagens aéreas a compras inusitadas, como um jovem que adquiriu um bezerro! — ou se envolvendo em acidentes. “Os pacientes chegavam ansiosos, saltitando e dizendo: ‘Só vim pegar receita’”, descreve a neurologista. Ela explica que a meia-vida curta faz com que os efeitos durem pouco, o que leva ao aumento da dose. “Muitas vezes, a pessoa nem percebe, porque acaba tomando cada vez mais remédio sob efeito amnésico”, conta Bacelar. Em doses altas, o fármaco também provoca sensação de bem-estar, incentivando o uso recreativo.

É por essa razão que Bacelar e outros dezesseis especialistas acabam de elaborar as primeiras diretrizes nacionais para lidar com a dependência de drogas Z. “É um problema muito brasileiro. Não há algo nesse mesmo nível em outros locais”, diz a neurologista. Entre os fatores que explicam a particularidade de nosso país estão o mercado paralelo e a variedade de formulações disponíveis, como as sublinguais. Há quem compare a disseminação dessas drogas por aqui — guardadas as devidas diferenças e proporções — com a crise americana dos opioides, que também começou com uma pretensa alternativa segura para tratar um problema, as dores. Inédito no mundo, o documento brasileiro define critérios para reconhecer a dependência, conduzir a retirada gradual e manejar a abstinência. O recado é claro: o uso do medicamento deve ter início, meio e fim. “Tudo precisa ser combinado com o paciente, ajustando a dose para evitar os riscos”, diz Bacelar.

Embora faltem estatísticas fidedignas sobre o tamanho do problema — justamente porque o acesso às drogas também foge dos meios controlados —, a preocupação se faz sentir com a criação de iniciativas pioneiras, como o próprio Instituto Perdizes, mantido pela USP na capital paulista. Ali, Negrão e uma equipe multidisciplinar conduzem o primeiro ambulatório voltado para dependência de benzodiazepínicos e drogas Z no Brasil. Consultas com terapeutas, assistentes sociais e psiquiatras orientam a retirada das pílulas de forma gradual e individualizada. “Não se trata apenas de lidar com o vício ou a abstinência, mas de ouvir cada história e compreender as particularidades dessas pessoas, muitas vezes marcadas por situações difíceis antes de começarem a se medicar”, afirma o especialista.

Dentro desse espaço, os pacientes — como Rosângela — encontram apoio. Vários deles participam religiosamente das sessões de terapia semanais — uma forma de se manter firme na reabilitação. A meta agora é ampliar o alcance do projeto, inclusive conscientizando a estrutura e os profissionais da rede pública sobre os riscos ligados a esses fármacos. “De um lado, temos um problema que pode emergir dentro do SUS; de outro, um serviço que busca revertê-lo. É uma conta que ainda não fecha”, expõe Negrão. No fim, a matemática soa simples na teoria, mas complexa na prática. Benzodiazepínicos e hipnóticos como as drogas Z têm um papel a cumprir, desde que na dose certa e no tempo certo. Até que a maré do uso desmedido baixe será preciso rever narrativas e a própria formação e atualização dos agentes na linha de frente da assistência. Tudo isso em meio às águas turbulentas de um mundo em que os diagnósticos de transtornos mentais não param de crescer.

Publicado em VEJA de 31 de outubro de 2025, edição nº 2968